Собака бородатый колли в возрасте 2,5 лет, самец, представлена на консультацию по причине диареи, рвоты и анорексии.

За четыре месяца до консультации у собаки уже отмечали симптомы гастрита и проводили соответствующее симптоматическое лечение.

Клиническое обследование

В день консультации у животного наблюдали нарушение общего состояния, субфибрильную температуру тела (39,2°С), а также рвоту задолго до кормления, при этом рвотные массы содержали непереваренные части корма. Отмечалась выраженная диарея с фекалиями темно-зеленого цвета с неприятным запахом.

Во время пальпирования живота выявлена незначительная болезненность и напряжение брюшной стенки. Состояние слизистых соответствовало физиологической норме.

В результате проведения общего клинического исследования была установлена замедленная перистальтика кишечника, что вызвало подозрение о наличии частичной непроходимости органа (инородное тело, париетальная опухоль, инвагинация) или паралича (хроническое нарушение перистальтики кишечника алиментарной или инфекционной природы). Возможность отравления исключили путем проведения анамнеза.

В качестве дополнительного клинического исследования в первую очередь было проведено рентгенографическое исследование.

Обзорная рентгенография

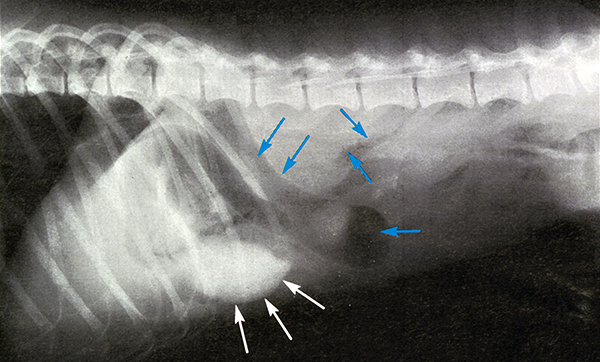

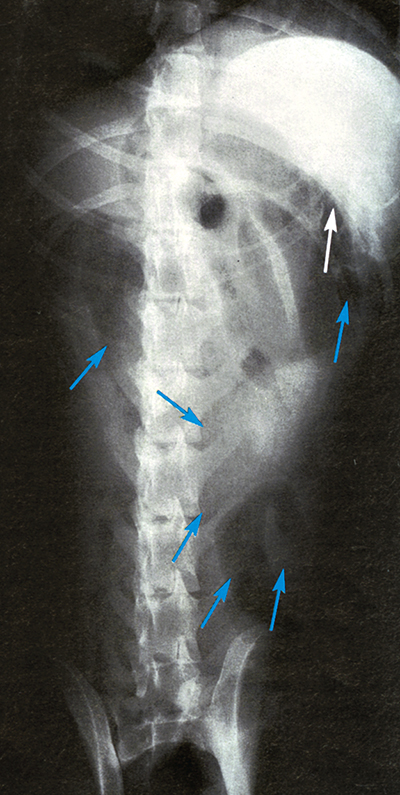

Рентгенографию проводили анфас и в профиль (фото 1 и 2).

Качество рентгенографического изображения

* Плотность: в поясничной области позвоночного столба визуализируются межпозвоночные пространства, но картина позвонков свидетельствует о недостаточной экспозиции. Плотность корректная.

* Контрастность: объекты брюшной полости хорошо визуализируются. Контрастность корректная.

* Чистота: контуры костей и мягких тканей представлены четкими границами.

* Позиция: на двух рентгенограммах отмечается ротация. На снимке в боковой проекции поперечные отростки поясничных позвонков и половины таза не имеют полного взаимного наложения. В прямой проекции видно, что позвоночный столб не делит брюшную полость на две одинаковые части: крылья подвздошных костей несимметричны, дорсальные апофизы остистых отростков располагаются не в центре позвонков.

Описание рентгенографической картины

* Отсутствие визуализируемых аномалий, локализующихся вне брюшной полости.

* Вследствие сильного исхудания животного контрастирование структур в абдоминальной полости на рентгенограмме слабо выражено и вызывает затруднение в исследовании органов.

– Полная идентификация тонкого кишечника на всем его протяжении затруднена. Большинство сегментов пищеварительного тракта большого диаметра дилатированы вследствие метеоризма (фото 1 и 2: стрелки). Выраженное образование газа, визуализируемое в краниальной части и дилатированный сегмент в каудальной части брюшной полости слева не позволяют четко дифференцировать их от поперечного или нисходящего сегментов ободочной кишки.

– Контур желудка трудно различим в двух проекциях. В краниовентральной части (фото 1 и 2: стрелки) имеется слабая гранулезная зона, по плотности схожая с минералом.

– Печень, отображенная на двух рентгенограммах, с трудом поддается исследованию, и ее границы слабо визуализируются. На двух рентгенограммах хорошо отображенная дилатация многих сегментов кишечника, вызванная метеоризмом, ассоциируется с зонами, по плотности схожими с минералом.

Интерпретация

Наличие зон, схожих по плотности с минералом, свидетельствует о персистенции инородного тела типа песка, напоминающего гравий1. Сегменты пищеварительного тракта, дилатированные газом, могут иметь сходство с ободочной кишкой (соответствующий размер и содержание), или тонким кишечником, увеличенным в размере.

1 Форма гравия. В содержимом кишечника, отображаемом на рентгенограмме иногда наблюдают вещества, которые по плотности напоминают картину экскрементов (смесь рентгеноконтрастных уплотнений мягкой и костной тканей). Это изображение представлено сухой частью содержимого пищеварительного тракта, скопившегося в тонком отделе кишечника, которую называют «гравий» — основной признак обструкции.

Доказать наличие илеуса на данной стадии исследования невозможно. В этом случае необходимо проведение рентгенографического исследования с использованием контрастного вещества дающего маркировку петель кишечника.

Контрастная рентгенография

1. Выбор метода

Чтобы выявить дилатацию сегментов пищеварительного тракта прибегают к одному из двух методов рентгенографического исследования с использованием контрастного вещества: изучению транзита бария, или промывки барием (табл. 1).

| Промывка барием | Транзит бария | |

| Показания | Повреждения ободочной кишки. Морфологическое исследование просвета ободочной кишки, когда отсутствует возможность получения биопсийного материала с поврежденных участков стенки кишечника (колоскопия). Возможно проведение инсуфляции воздуха в ободочную кишку проведения двойного контрастирования. |

Рвота (отсутствие ответа на симптоматическое лечение или ассоциирующаяся с другими признаками). Исследование анатомических модификаций просвета всего пищеварительного тракта, за исключением толстого отдела кишечника. Не позволяет точно оценить физиологию пищеварительного тракта. |

| Противопоказания | Во время анестезии. Диафрагмальная грыжа (в данном случае нельзя вводить воздух в ободочную кишку). |

Перфорация пищеварительного тракта: пассаж бария в перитонеальную полость может спровоцировать гранулематозный перитонит. В данном случае предпочтительнее применять йодированные контрастные водорастворимые вещества. |

| Реализация | Животное следует подвергнуть анестезии. С помощью зонда, оснащенного баллончиком, суспензию бария в концентрации 20% назначают из расчета 22,2 мл/кг. Рентгенографические исследования осуществляют в прямой и боковой проекциях. Затем барий может быть элиминирован, и орган заполняют воздухом в объеме, необходимом для создания двойного контрастирования. |

Пищеварительный тракт следует очистить: голодная диета продолжительностью 12 часов (минимум), назначение слабительных и/или промывка. Седация (если есть необходимость): – собака: ацетилпромазин в дозе 0,1–3 мг, в соответствии с размером животного; – кошка: 10 мг кетамина. Суспензия бария 30%-я в дозе 15 мл/кг, вводимая с помощью зонда (предпочтительнее использовать зонд перорально в связи с риском нарушения акта глотания). Рентгенография в прямой и боковой проекциях: – сразу после приема бария (Т0); – у собаки: Т0 + 15 мин., 30 мин., 1 час, 2 часа, 3 часа и затем до того момента, когда барий достигнет ободочной кишки; – у кошки: Т0 + 10, 20, 30 мин., затем каждый час, до того момента, когда барий достигнет ободочной кишки. |

| Время реализации | Минимум 30 минут. | Несколько часов (значительно быстрее у кошки). |

| Средняя стоимость | 41 euro (2007 г.) | 116 euro (2007 г.) |

Исследование транзита бария в пищеварительном тракте осуществляют путем его перорального введения или посыла через желудочный зонд. Этот продукт дает позитивное контрастирование, визуализируемое на рентгенограмме, которое отслеживают по мере его продвижения в пищеварительном тракте вплоть до ободочной кишки. Для проведения этого исследования необходимо отсутствие содержимого алиментарной природы: в течение 24 часов дают только воду с проведением одно– или двукратной промывки кишечника. Сульфат бария — это наиболее часто используемый продукт для контрастной рентгенографии. Исключением может быть предположение о перфорации стенки пищеварительного тракта (в данной ситуации используют йодированное водорастворимое контрастное вещество).

Назначаемая доза сульфата бария, разведенного в воде до 50%, варьируется: для кошек и собак малых размеров она составляет 12–16 мл/кг и собак крупных размеров — 5–7 мл/кг.

Промывка барием заключается в назначении контрастного вещества ректально с последующей рентгенографией. Это позволяет провести маркировку ободочной кишки вплоть до перехода ее в слепую. В связи с этим становится понятно, что с помощью обычного метода рентгенографического исследования без такой подготовки невозможно получить объективную информацию.

Такой вид исследования необходим также для оценки способности пищеварительного тракта к эвакуации находящегося в нем содержимого: длительность голодной диеты, при которой в пищеварительном тракте остается незначительное количество содержимого, равняется 24 часам (на протяжении этого времени необходимо пить только воду и проводить одну-две промывки в день исследования).

В качестве контрастного вещества используют суспензию сульфата бария. Его вводят медленно из расчета 10–20 мл/кг. Оптимальное количество контрастного продукта оценить трудно, но это необходимо для получения рентгенограмм оптимального качества, что позволяет обнаружить утолщение стенки ободочной кишки.

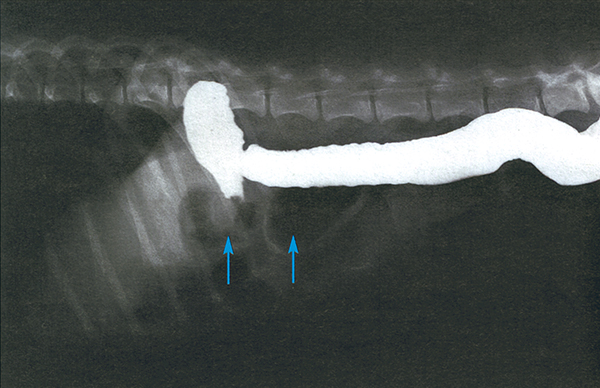

В нашем случае вопрос о дифференциации сегментов ободочной кишки от дилатированных газом петель тонкого кишечника решён (фото 3, 4).

Приоритетной считают промывку, потому что это наиболее быстрый способ дифференциальной диагностики, достигаемый путем введения контрастного вещества в ободочную кишку (сульфата бария в объеме 150 мл, разведенного водой до концентрации 50%).

2. Интерпретация

Рентгенографию брюшной полости проводят в прямой и боковой проекциях (фото 3 и 4).

Качество рентгенограмм

* Плотность: экспозиция рентгенографической съемки несколько завышена. Контрастное вещество четко визуализируется, но само изображение остается выраженно негативным. Увеличение экспозиции было задумано для усиления рентгеноконтрастной части изображения.

* Контрастность: хорошая, потому что визуализируется увеличение плотности ободочной кишки в сравнении с плотностью окружающих мягких тканей.

* Чистота: контуры костной ткани и рентгеноконтрастных структур четко выражены.

* Позиция: корректная, в результате чего наблюдается хорошее взаимное наложение поперечных отростков позвонков и половин таза в боковой проекции. На снимке в прямой проекции позвоночный столб разделяет брюшную полость приблизительно на равные части.

Описание рентгенографического снимка

Ободочная кишка благодаря введению сульфата бария в качестве контрастного вещества позволяет ее видеть вплоть до слепой кишки. Визуализируются также дилатированные газом сегменты пищеварительного тракта, не маркированные барием, в основном в каудовентральной области (фото 3, 4, голубые стрелки).

Эти сегменты пищеварительного тракта, не маркированные барием, относятся к петлям тонкого отдела кишечника, избыточно дилатированных газом.

Интерпретация

Одновременное присутствие нормальных и увеличенных петель тонкого кишечника в диаметре свидетельствует о механическом илеусе.

Тем не менее, это исследование не позволяет установить истинную причину его образования, что и явилось поводом проведения диагностической лапаротомии, благодаря которой удалось обнаружить повреждения в форме некроза стенки кишечника, сопровождающегося выраженно острым течением энтерита.

Собака погибла вследствие злокачественной постоперационной гипертермии.

Заключение

Благодаря методу промывки барием удалось обнаружить и идентифицировать дилатированные газом сегменты тонкого отдела кишечника и выявить илеус.

С другой стороны это достаточно быстрый, экономичный и достоверный способ в постановке диагноза. С помощью рентгенограмм удалось выявить илеус, но не его природу.

Исследование транзита бария (более часто применяемое и более длительное по времени) возможно, могло бы решить проблему этиотропной диагностики илеуса за счет отсутствия маркировки контрастом участка кишечника, в котором локализуется опухоль.

Однако в нашем случае цель исследования заключалась в подтверждении или отсутствии илеуса.

Лапаротомия считается более предпочтительной в сравнении с эхографическим исследованием, которое трудно осуществить по причине избыточного содержания газа в петлях кишечника и скопления большого количества контрастного вещества.

Основные положения

> Транзит бария осуществляют с помощью желудочного зонда или путем перорального введения рентгенопозитивного контрастного продукта, который перемещается по пищеварительному тракту до уровня толстого отдела кишечника (ободочной кишки).

> Промывку барием осуществляют путем ректального назначения контрастного продукта.

> Сульфат бария — это наиболее часто используемый рентгеноконтрастный продукт, кроме случаев, когда имеется подозрение о перфорации пищеварительного тракта, где прибегают к использованию контрастного йодированного водорастворимого вещества.

СВМ 1/2007