Введение

Моча — это биологическая жидкость, которая непрерывно образуется в почках в результате сложных взаимосвязанных процессов фильтрации жидкой части крови в клубочках и реабсорбции необходимых для организма веществ в канальцах. В процессе образования мочи через почки проходит около четверти крови от минутного объёма сердечного выброса1.

Примечание

1 Таким образом, даже в состоянии средней физиологической активности почки кровоснабжаются интенсивнее, чем сопоставимый с ними по массе миокард в условиях максимальной стимуляции.

Мочеобразование — это процесс, посредством которого из организма животных выводятся многие конечные продукты обмена и распада веществ, излишки жидкости и соли, а также гормоны, ферменты, витамины и другие биологически активные вещества. Кроме того, большинство лекарственных средств, используемых для лечения животных, либо метаболизируются в почках, либо выводятся из организма в составе мочи.

Анализируя состав и свойства мочи в динамике, можно получить информацию о состоянии различных органов и систем пациента, оценить степень тяжести заболевания, а также сделать заключение об эффективности проводимого лечения.

Анализы мочи являются незаменимым методом исследования при диагностике большинства патологий МВС. Также они могут помочь в уточнении диагноза и при многих других заболеваниях.

Сегодня наиболее распространёнными благодаря простоте и быстроте выполнения, а также невысокой стоимости являются исследования мочи с помощью полуавтоматических оптико-электронных приборов, работающих на реагентных («мочевых») тест-полосках. Их недостатком являются относительно невысокие точность и специфичность определения и невозможность исследования осадка мочи.

Использование мочевых анализаторов, работающих по принципу проточной цитометриии (flow cytometry), и автоматических анализаторов осадка мочи позволяет быстро получать более точные сведения о составе этой биологической жидкости, однако стоимость таких исследований на порядок выше и требует специально обученного персонала. Возможность при помощи проточной цитометрии определять количество в 1 мл мочи числа (×103) бактериальных клеток (лейкоцитурия, особенно у кошек, далеко не всегда является признаком инфекционных процессов в МВС) позволила значительно сократить частоту проведения дорогостоящих бактериологических исследований мочи.

«Ручные» методы анализа мочи, и особенно визуальная микроскопия её осадка, по целому ряду причин (прежде всего из-за дефицита высококвалифицированных лаборантов) всё реже используются в современных ветеринарных учреждениях.

Основные положения

1. Анализы мочи являются незаменимым методом исследования при диагностике большинства патологий мочевыделительной системы (МВС) и могут помочь в уточнении диагноза при многих других заболеваниях.

2. Наиболее распространенными благодаря простоте и быстроте выполнения, а также невысокой стоимости являются исследования мочи с помощью «мочевых» тест-полосок. Однако достоверность результатов таких исследований во многих случаях не очень высока.

3. Хотя методы анализа мочи, основанные на диагностических тест-полосках, имеют ряд существенных недостатков, особенно если оценка показателей производится на глаз, без использования специальных анализаторов, они помогают в определении дальнейшей тактики исследования этой биологической жидкости: необходимость проведения проточной цитометрии, определения уровня суточной протеинурии (по соотношению белок/креатинин), бактериологического исследования и т.д.

4. Одним из основных показаний к исследованию мочи у животных на стерильность является высокий уровень бактериурии (определяемый, например, при помощи проточной цитометрии), а не лейкоцитурии, которая, особенно у кошек, далеко не всегда свидетельствует об инфекционных процессах в МВС. Образцы мочи для бактериологического исследования получают только путём чрезбрюшинного уроцистоцентеза.

Забор, хранение и транспортировка мочи для исследования

Информативность и клиническая объективность исследования мочи в значительной мере зависит от того, насколько корректно были произведены её забор, хранение и транспортировка.

Тара для сбора мочи на анализ должна быть хорошо вымытой (лучше вообще использовать специальные контейнеры или шприцы 5–20 мл) во избежание появления в ней посторонних примесей. Следует обратить внимание владельцев на то, что если на исследование доставляется не вся полученная моча, то, перед тем как слить небольшую часть (особенно после хранения), необходимо её хорошо взболтать, чтобы осадок, содержащий клеточные элементы, цилиндры и соли, потерян не был.

Половые органы и область промежности перед сбором мочи необходимо очистить от загрязнений и вымыть с антибактериальным моющим средством. Однако полной стерильности для проведения общего анализа мочи не требуется.

У собак сбор средней порции мочи (если это возможно) на общий (клинический) анализ желательно производить в утренние часы на голодный желудок и непосредственно в тару, в которой образец будет транспортироваться на исследование.

У кошек же мочу на анализ можно собирать в любое время суток (у этого вида животных естественные суточные колебания состава мочи в силу физиологических особенностей минимальны). Для этого необходим чистый, сухой и при возможности новый лоток (поскольку использованный даже после полоскания может сохранять остатки фосфатов, способствующих разложению свежей мочи). Если животное отказывается мочиться без наполнителя, незаменимым может оказаться специальный набор для сбора мочи у кошек, включающий упаковку невпитывающих нейтральных полимерных гранул, пипетку для сбора образцов и одноразовый пластиковой контейнер для их хранения.

При подозрении на инфекционные заболевания МВС необходимо проведение бактериологического исследования мочи (метод также называется исследованием мочи на стерильность). У животных в этом случае корректным считается её сбор только методом чрезбрюшинного уроцистоцентеза в стерильный шприц2. Причем диагноз считается подтвержденным только в том случае, если в корректно полученном образце мочи выделяют уропатогены, а не сапрофитную, например, для кожи или кишечника, микрофлору.

Примечание

2 Ряд исследователей (и автор статьи с ними согласен) указывает на то, что у кошек и собак такой способ взятия является допустимым для сбора мочи и на любое другое исследование. Однако установить истинные причины эритроцитурии (она, например, может быть связана с перфорацией кровеносных сосудов мочевого пузыря) при этом бывает затруднительно.

Забор мочи для исследования путём введения уретрального катетера в мочевой пузырь (особенно у кобелей и котов) сопряжён с обсеменением и травматизацией слизистой мочеиспускательного канала (и как следствие с сужением его просвета), чреват появлением в моче различных артефактов (кровь, слущённый эпителий, компоненты гелей, используемых для катетеризации) и поэтому не всегда может считаться корректным методом получения этой биологической жидкости. Также такой способ забора мочи сопряжён с болевыми ощущениями, обычно требует фиксации животного и может явиться причиной стресса у пациентов и/или их владельцев.

Недопустим в большинстве случаев и забор мочи из длительно стоящего мочевого катетера. Исключением могут быть названы случаи, когда взятие мочи производится по экстренным показаниям (например, подозрение на гипергликемическую кому или другие состояния, связанные с угрозой жизни), а образец не может быть получен другим образом.

Хранить и транспортировать мочу, особенно у кошек, необходимо только при положительных температурах. В противном случае из-за активной агрегации и выпадения в осадок солей возможно получение некорректных результатов анализов, а проведение некоторых из них (например, исследование клеточного состава осадка) может сделать невозможным.

Исследовать мочу желательно не позднее 2–4 часов после её получения. Связано это с тем, что эта биологическая жидкость у животных, как правило, значительно загрязнена посторонней бактериальной флорой, активное размножение которой сопряжено с выделением аммиака и изменением рН, что не только снижает достоверность исследования, но и чревато разрушением эритроцитов, лейкоцитов, эпителиальных клеток и почечных цилиндров.

Микроорганизмы также интенсивно потребляют глюкозу, поэтому при глюкозурии можно получить заниженные или даже ложноотрицательные результаты. Также следует учитывать, что желчные пигменты, появляющиеся в моче при заболеваниях печени, разрушаются на солнечном свету. Но даже при хранении мочи в тёмном месте, для того чтобы определить истинное количество желчных пигментов в ней, исследование необходимо проводить не позднее чем через 30 минут после взятия или учитывать время хранения образца.

Кроме некорректного сбора, хранения и транспортировки мочи для исследования, на её состав могут влиять следующие факторы:

- течка (в т.ч. хронический эструс) и заболевание женских половых органов (эндометриты, вагиниты);

- воспаление препуциального мешка и головки полового члена (баланопостит), простатит;

- катетеризация мочевого пузыря, цистоскопия;

- дача некоторых лекарственных препаратов (мочегонные средства, поливитаминные препараты, аскорбиновая кислота, циклоферон и т.д.).

Общий (клинический) анализ мочи

Общий анализ мочи — лабораторный метод, включающий в себя исследование физических, химических, некоторых биохимических свойств мочи и исследование её осадка. Общий анализ мочи относится к общеклиническим анализам. Он может оказаться незаменимым не только при подозрении у пациента патологий МВС, но и в первичной диагностике заболеваний других систем и органов. Общеклинический анализ мочи позволяет выявить ряд скрыто протекающих заболеваний, скорректировать последующие диагностические мероприятия, а также оценить эффективность проводимого лечения.

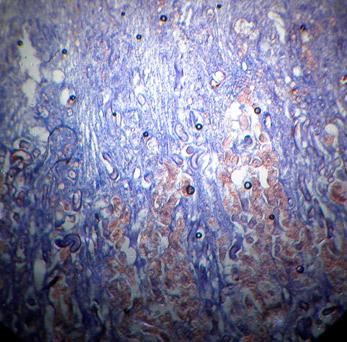

Общий анализ мочи включает в себя исследование цвета, запаха, прозрачности, удельного веса и кислотности этой биологической жидкости. Кроме того, определяется присутствие в моче белка, липидов (у кошек присутствие жировых капель в моче является нормой, см. фото 1 и 2), желчных пигментов (уробилиногена и билирубина), глюкозы, кетоновых тел, гемоглобина и солей, а также таких форменных элементов, как эритроциты, лейкоциты, гиалиновые, эритроцитарные, зернистые, восковидные цилиндры и эпителиальные клетки мочевого пузыря и мочевыводящих путей. Нормальные показатели общего анализа мочи у собак и кошек представлены в таблице 1.

| Таблица 1. Клинический анализ мочи: физико-химические свойства | ||

| Показатель | Нормальное значение | Примечания |

| MALB Микроальбумин мочи, мг/л |

0–30 | Моча, содержащая большое количество белка, сильно пенится, и пена сохраняется длительное время. В норме при высоких физических нагрузках, переохлаждении, аллергических реакциях и некоторых других состояниях в моче может присутствовать и большее количество альбумина (функциональная гиперальбуминурия). Кроме того, в моче могут выявляться и белки, продуцируемые клетками канальцевого эпителия. Причина стойкой гиперальбуминурии требует уточнения (особенно при сопутствующей стойкой гипостенурии), поскольку обычно это состояние служит одним из первых маркеров развития тяжёлых нефропатий (диабетическая нефропатия, первичнохронические гломеруло- и тубулоинтерстициальные патии). Глобулинурия (протеинурия) всегда является патологией и может быть связана как с инфекционными, так и неинфекционными заболеваниями почек и мочевыводящих путей. |

| PRO Белок, мг/дл |

отриц. | |

| BIL Билирубин, мг/дл | отриц. | У собак, особенно в концентрированных пробах мочи, изолированная билирубинурия не является признаком патологии. При этом выделяется только прямой, или конъюгированный (т.е. связанный с глюкуроновой кислотой), билирубин, поскольку свободный (не конъюгированный) в воде не растворяется. Причиной этого является то, что это вещество в канальцах у собак имеет низкий резорбтивный порог и может в норме связываться в проксимальных участках канальцев. У кошек билирубин в почечных канальцах не конъюгируется, поскольку интенсивность его реабсорбции в 9 раз выше, чем у собак. Поэтому обнаружение у кошек билирубинурии (даже в лёгком или/и транзиторном варианте) требует уточнения причин её возникновения (8). Билирубинурия возникает при многих патологиях печени. При механической (предпечоночной) желтухе желчь с содержащимся в ней билирубином поступает в просвет кишечника в незначительных количествах. По этой причине основная часть билирубина остаётся в крови и выводится из организма с мочой, что придает ей оттенки цвета в диапазоне от шафранно-зеленоватого до зеленовато-бурого. При этом содержание уробилиногена и уробилина в моче значительно снижается, или эти вещества не определяются в ней вовсе. При гемолитической желтухе, вызванной интенсивным распадом эритроцитов (в т.ч. при бабезиозах), моча, напротив, содержит большое количество уробилиногена и стеркобилиногена, а билирубин в ней, как правило, отсутствует. |

| UBG Уробилиноген, мг/дл | Следы (отрицательный, мочевыми тест-полосками не определяется) | Бесцветное вещество, продукт восстановления билирубина, образующееся в кишечнике в т.ч. и под действием бактерий. Уробилиноген образуется из прямого билирубина, попадающего в кишечник в составе желчи, и частично всасывается обратно в кровь. Окисление уробилиногена в моче приводит к образованию уробилина. Эта реакция является причиной потемнения мочи при её хранении. При гемолитической желтухе, токсических и воспалительных поражениях печени, энтеритах и запорах уровень уробилиногена значительно возрастает. При закупорке желчного протока (механическая желтуха) уробилиноген в моче обычно отсутствует. |

| KET Кетоны, мг/дл |

отриц. | Появление кетоновых тел в моче (ацетон, ацетоуксусная и оксимасляная кислоты) — это всегда свидетельство какой-либо патологии. Причиной кетонурии может быть сахарный диабет, острый панкреатит, длительная анорексия, белковый и жировой перекорм, тиреотоксикоз, синдром Кушинга. |

| ASC Аскорбиновая кислота, мг/дл | 0,5–5,0 | У собак и кошек аскорбиновая кислота в достаточно большом количестве постоянно образуется в организме. Поэтому отсутствие её в моче у животных может являться свидетельством нарушения обмена веществ и низкого антиоксидантного статуса животного. |

| GLU Глюкоза, мг/дл | отриц. | Любой уровень глюкозурии требует уточнения и дальнейшего обследования пациента, поскольку может быть одним из симптомов не только сахарного диабета или синдрома Кушинга, но и ТИН и ХГН с тубулярным компонентом. В норме канальцевый эпителий полностью реабсорбирует глюкозу из первичной мочи, и глюкозурия, не связанная с сахарным диабетом, свидетельствует о его сильном поражении. Транзиторный характер глюкозурия может носить при беременности и чрезмерном скармливании собакам, и особенно кошкам, резервные запасы инсулина у которых невелики, различных сладостей. |

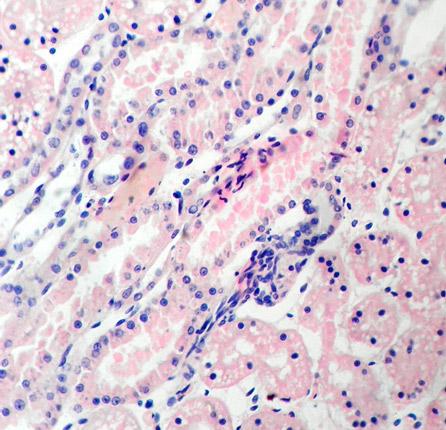

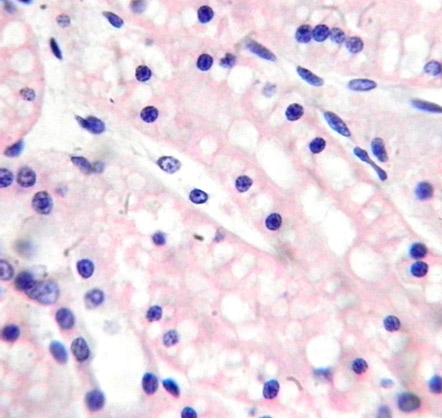

| ERY Эритроциты (реакция на гемоглобин), ед./мкл | отриц. | Микрогемоглобинурия характеризуется содержанием в моче эритроцитов до 100 клеток в поле зрения и не отражается на её цвете. Причиной окрашивания мочи в красно-коричневый цвет различной интенсивности — макрогематурии — может быть гемоглобинурия (при достаточной выраженности патологического процесса, к ней приведшего, плазма крови также окрашивается в красный цвет, нарастают клинические симптомы кислородной недостаточности, но в осадке мочи эритроциты не выявляются), эритроцитурия (плазма крови при этом остаётся соломенно-жёлтой, а в осадке мочи обнаруживаются свежие или выщелоченные (дисморфные) эритроциты), а также миоглобинурия, причиной которой чаще всего бывает рабдомиолиз. За сутки в организме разрушается 2–3% эритроцитов. Если даже по каким-то причинам части белка гемоглобина и его соединений попадают в первичную мочу, то они полностью метаболизируются и реабсорбируются. Эта требующая больших затрат кислорода и высокоэнергоёмкая функция является одной из приоритетных для клеток канальцевого эпителия и, когда его физиологические возможности для её выполнения оказываются превышены, начинает осуществляться даже в ущерб собственным интересам обмена веществ и энергии. Поэтому любые состояния, характеризующиеся массивным, и тем более длительным, распадом эритроцитов (кровепаразитарные инфекции, переливание несовместимой крови, обширные гематомы), так же как и мышечных волокон при рабдомиолизе, например, могут заканчиваться дистрофией и атрофией клеток канальцевого эпителия, что, в свою очередь, может приводить к ТИН (фото 3, 4). В связи с этим именно нефропатии, а не поражения печени, как это обычно принято считать (гепатоциты, в отличие от клеток тубулярного эпителия, способны к интенсивной регенерации после исчезновения повреждающего фактора), являются весьма значимым осложнением, например, бабезиозов, а состояния, характеризующиеся гемоглобинурией или гематурией, обязательно требуют уточнения её появления и при необходимости последующего нефропротективного лечения. Кроме этого, гематурией характеризуются многие поражения почек аутоиммунной (большинство ГН) и токсической природы, а также инфекционные и онкологические заболевания мочевыделительной системы и мочекаменная болезнь. Присутствие в осадке мочи акантоцитов (эритроциты с неровными контурами, напоминающие кленовый лист) является высокоспецифичным признаком в определении гломерулярной гематурии. А наличие в моче, кроме акантоцитов, ещё и агранулоцитов, а также лейкоцитарных и зернистых цилиндров даёт веские основания выставить пациенту клинический диагноз — хронический ГН. Также выделяют гипокоагуляционную гематурию, которая не связана с заболеваниями органов МВС. |

| pH | Кошки: кислая Собаки: кисл.–слабощелочная |

У кошек, как облигатных хищников, моча в норме имеет кислую реакцию. Преобладание в рационе у собак растительных компонентов может менять рН мочи в щелочную сторону. На рН мочи также влияет уровень кислотно-щелочного баланса крови, поскольку почки активно участвуют в его поддержании и выводят излишки ионов водорода в процессе фильтрации. Патологические причины закисления мочи (pH<5): дыхательный или метаболический ацидоз, гипокалиемия, профузный понос, анорексия, сахарный диабет, длительная гипертермия. К закислению мочи может приводить также длительное применение аспирина и метионина. Патологические причины защелачивания мочи (pH>7): тяжёлая степень хронической почечной недостаточности, когда почки уже не способны выводить из крови излишки ионов водорода (канальцевый ацидоз), гиперкалиемия, компенсированная или некомпенсированная гиперфосфатемия, гиперплазия паращитовидной железы (гиперпаратиреоз), длительная рвота, рак почек или мочевого пузыря. |

| NIT Нитриты | отриц. | Появление нитритов в моче возможно под действием ферментов некоторых бактерий, попавших в неё как из почек и мочевыводящих путей, так и при загрязнении её извне. Поэтому нитритурия у МДЖ является лишь косвенным свидетельством инфекционных заболеваний МВС. С другой стороны, далеко не все уропатогены способны ферментировать нитриты из нитратов. Поэтому если нитриты не обнаружены даже в длительно хранившихся образцах мочи, то это необязательно исключает инфекционное поражение мочевыводящих путей. |

| LEU Лейкоциты (реакция на эстеразу), ед./мкл |

отриц. | Лейкоцитурия, особенно слабо или умеренно выраженная, далеко не всегда (прежде всего у кошек) говорит об инфекционном заболевании мочевыделительной системы, хотя и является наиболее частой причиной необоснованного назначения антибиотикотерапии. Большинство хронических ГН и ХБП характеризуются интенсивной очаговой и/или диффузной инфильтрацией почечной паренхимы агранулоцитами, которые участвуют либо в аутоиммунном воспалении, либо в процессах деструкции склерозированных участков паренхимы. С другой стороны, инфекционная (септическая) лейкоцитурия является характерным признаком острых пиелонефритов. Однако во время ремиссии или при латентном течении хронического пиелонефрита она может и отсутствовать. Поэтому инфекционным заболевание мочевыделительной системы в большинстве случаев признается только в том случае, если в корректно полученном путём чрезбрюшинного уроцистоцинтеза образце мочи в процессе бактериологического исследования выявлена патогенная, а не сапрофитная для кожи или ЖКТ микрофлора. Однако при оценке отрицательных результатов бакпосева (моча стерильна) следует учитывать интермиттирующий (переменный) характер бактериурии при хронических пиелонефритах (при пионефрозах этого не наблюдается), а также трудности в выявлении некоторых форм патогенных бактерий. |

| SG Удельный вес | Кошки: 1030–1035 (1085) Собаки: 1015–1025 (зависит от объема потребляемой жидкости) |

Показатель, оценивающий способность почек концентрировать мочу. Он зависит от количества растворённых в ней веществ: мочевины, мочевой кислоты, креатинина и солей. Глюкозурия, лейкоцитурия, протеинурия и бактериурия, а также введение больших доз лекарственных средств, имеющих преимущественную элиминацию через почки, может увеличивать плотность мочи, а использование петлевых и до некоторой степени осмотических диуретиков значительно снижает этот показатель (остальные мочегонные средства мало влияют на плотность мочи, поскольку воздействуют на участки канальцев и/или собирательных трубочек, реабсорбционные возможности которых незначительны). Однако нужно учитывать, что при многих гломерулонефритах, например, протеинурия, с одной стороны, увеличивает плотность мочи, а выраженный тубулярный компонент, являющийся неотъемлемой их частью, снижает. Гипостенурия (снижение плотности мочи) также является следствием несахарного диабета (дефицита антидиуретического гормона), хронической болезни почек (из-за дистрофии и атрофии клеток тубулярного эпителия и снижения количества белка аквапорина в восходящем сегменте петли Генле), обильного питья или инфузионной терапии. Для определения удельного веса мочи при помощи урометра требуется не менее 50 мл мочи (до искомых 100 её можно разбавить дистиллированной водой, а значение рассчитать с помощью соответствующих коэффициентов). Менее точным методом является определения плотности мочи при помощи тест-полосок. Однако при этом её нужно всего 2–3 мл. У собак констатировать гипостенурию или гиперстенурию можно, только если было исследовано 2–4 порции мочи в течение нескольких суток. У кошек для этого достаточно обычно 1–2 проб. |

| Цвет | Собаки: от почти бесцветного до интенсивно-жёлтого Кошки: от насыщенно жёлтого до оранжевого или даже светло-коричневого |

Оттенки жёлтого и оранжевого придают моче конечные продукты биотрансформации гемоглобина и других пигментов крови: уробилин, урохром А и В, уророзеин и др. Коричневатой моча может становиться в результате окисления этих мочевых пигментов при её длительном хранении. Окраска мочи во многом зависит от её плотности. Бесцветной (для кошек это почти всегда патология) моча может становиться при сахарном и несахарном диабете, обильном питье, нарушении концентрационной функции почек (в т.ч. при ХБП) и использовании петлевых и осмотических диуретиков. Шафранно-жёлтую (чаще у собак) и зеленовато-бурую (чаще у кошек) окраску моча и мочевая пена приобретает при повышенной концентрации в ней конъюгированного билирубина. Красный цвет мочи наблюдается при макрогематурии, причиной которой могут быть острый и подострый (злокачественный или быстропрогрессирующий) гломерулонефрит, бабезиозы, венерическая саркома, аутоиммунная гемолитическая анемия, мочекаменная болезнь, новообразования мочевого пузыря и уретры. Цвет мясных помоев с взвесью грязно-коричневых хлопьев моча приобретает при остром пиелонефрите, геморрагическом и остром уроцистите. При инфекциях мочевыделительной системы, вызванных Pseudomonas aeruginosa, моча обычно становится грязно-зелёного цвета. Рифампицин (содержится в препарате для животных «Дорин») окрашивает мочу в кирпичный цвет, а широко используемый в отечественной ветеринарии индуктор эндогенного интерферона «Циклоферон» и близкий ему по химической формуле «Анандин» придают моче опалесцирующий синевато-фиолетовый или аметистовый оттенок. |

| Прозрачность | Собаки: от прозрачной до слабомутной Кошки: от прозрачной до мутной |

У здоровых животных моча сразу после получения должна быть прозрачной. Её незначительное помутнение при рассматривании в проходящем свете возможно за счет наличия небольшого количества эпителиальных клеток, гиалиновых цилиндров или слизи. Вместе с тем присутствие большого количества солей в моче у кошачьих в норме обусловливает её помутнение при хранении и транспортировке, особенно при низких температурах. Если помутнение мочи связано с агрегацией уратов и мочевой кислоты, то её нагревание до 60–70 °С, как правило, приводит к просветлению. Если помутнение связано с присутствием большого числа фосфатов, то того же эффекта можно добиться при добавлении в мочу 10% уксусной кислоты, а если оксалатов — то соляной. Если моча сохраняет мутность после всех перечисленных мероприятий, то это может свидетельствовать о бактериурии. Патологическое помутнение мочи обычно бывает при лейкоцитурии и/или бактериурии (уроцистит, пиелонефрит, пионефроз), гематурии (моче- и почечнокаменная болезнь, острый пиелонефрит и гломерулонефрит, злокачественные новообразования почек, мочевого пузыря и уретры, простатит, бабезизозы, гемолитическая анемия), выраженной протеинурии (хронический пиелонефрит и гломерулонефрит, амилоидоз, диабетическая нефропатия) и большом количестве эпителия в моче (пиелонефрит, уроцистит). |

| Запах | Специфический | При хранении запах мочи обычно становится аммиачным. Разложение в моче при хранении белка, крови или гноя может обуславливать гнилостный запах. В то же время если свежевыпущенная моча имеет гнилостный запах, то это скорее свидетельствует о некротизированном раке мочевого пузыря. |

| Липиды (жир) | Собаки: отриц. Кошки: +, ++ |

Наличие капель жира в моче у кошачьих является нормой, поскольку клетки высокого цилиндрического эпителия проксимальных канальцев у них содержат липидные вакуоли (фото 1 и 2). |

Качественный и количественный состав мочи (объем, уровень рН, плотность, содержание солей и пигментов) у собак в течение суток может изменяться. У домашних кошек способность почек к концентрации мочи значительно выше, а её суточный объем (на каждый кг массы тела) меньше, чем у собак3. Поэтому колебания состава мочи у кошек не так выражены. Тем не менее для констатации заболевания органов МВС или его отсутствия, как у собак, так и у кошек, однократного исследования мочи обычно недостаточно. Резкие отклонения от нормы в анализах мочи могут являться следствием нарушений при её сборе, хранении и транспортировке и нуждаются в проверке. Причём желательно, чтобы повторные анализы мочи были собраны в контролируемых условиях.

Примечание

3 Одной из причин этого является, скорее всего, то, что большинство домашних кошек ведут свое происхождение от африканских предков, обитавших на полупустынных или пустынных территориях.

С профилактическими целями клинически здоровым собакам до 5–7 лет рекомендуется сдавать общий анализ мочи 1–2 раза в год, а животным старше этого возраста — каждые 3–4 месяца. Любые отклонения в общем состоянии здоровья, и тем более наличие у собаки какого-либо заболевания, являются веским основанием для проведения анализа мочи.

Собакам, у которых выявлены изменения в общем анализе мочи, рекомендуется проведение расширенного нефрологического обследования: УЗИ органов МВС, биохимический анализ крови, исследование мочи на соотношение белок/креатинин. Последнее является наиболее достоверным фактором, позволяющим определить у животных истинный уровень суточной протеинурии, поскольку методы определения этого важнейшего показателя, принятые в медицине человека, в ветеринарии невозможны по целому ряду обстоятельств. В последующем анализы мочи назначаются каждые 2–4 недели многократно для оценки в динамике течения нефропатии и контроля эффективности терапии.

У кошек нефропатии (особенно гломерулярного ряда) встречаются во много раз чаще, чем у собак, поскольку являются обычным осложнением как острых и хронических, так и медленных вирусных инфекций у этого вида животных.

Обязательным является клиническое исследование мочи у собак, перенёсших бабезиозы (фото 3, 4), инфекции, связанные с поражением эндотелия капилляров (лептоспироз), или страдающих аутоиммунной гемолитической анемией, поскольку общим для этих заболеваний является выраженное поражение тубулярного эпителия, вызванное прямым токсическим воздействием на него большого количества продуктов распада эритроцитов (в частности, белка гемоглобина4).

__________________________

Примечание

4 Одной из основных функций тубулярного эпителия является реабсорбция белков, попавших в первичную мочу. Этот процесс происходит с большой затратой энергии, и при протеинурии, значительно превышающей физиологические возможности, стремительно происходит истощение энергетических запасов эпителия канальцев, что приводит к его дистрофии и в последующем к атрофии. А следует помнить, что клетки эпителия канальцев, в отличие, например, от гепатоцитов, крайне плохо способны к регенерации.

__________________________

По этой причине именно нефропатии, такие как острый или хронический тубулоинтерстициальный нефрит, а не гепатиты или гепатозы, как это принято считать (структура и количество гепатоцитов в отличие от клеток эпителия канальцев быстро восстанавливаются после токсического воздействия даже без медикаментозной помощи), являются наиболее частым и значимым осложнением пироплазмоза и лептоспироза. К схожим последствиям приводят и патологии, сопровождающиеся интенсивным рабдомиолизом, поскольку итогом разрушения мышечных волокон является прямое токсическое воздействие избыточного количества другого белка — миоглобина — на канальцевый эпителий.

У собак и кошек, страдающих сахарным диабетом, наиболее значимым осложнением и наиболее частой причиной смерти является т.н. диабетическая нефропатия, представляющая собой классическую модель чистого гиперфильтрационного хронического гломерулонефрита. Первыми признаками этого заболевания является микроальбуминурия, на смену которой очень быстро приходит протеинурия, истинную степень которой (что очень важно в т.ч. и для оценки эффективности проводимого нефропротективного лечения) у животных можно определить только по соотношению белок мочи/креатинин мочи.

В особые группы риска попадают:

- выставочные и участвующие в разведении кошки, а также животные, содержащиеся большими группами (из-за постоянного обмена вирусными агентами, являющимися основным пусковым механизмом, приводящим к развитию хронического вирус-индуцированного гломерулонефрита);

- регулярно вакцинируемые кошки (АГ, содержащиеся в вакцинах, могут являться значимым фактором образования ЦИКов, а значит, и опосредованной причиной поражения фильтрационного барьера почек);

- кошки, которым по тем или иным причинам системно назначали аминогликозидные антибиотики (гентамицин, канамицин, неомицин, мономицин, тобрамицин и т.д. даже в терапевтических дозах способны вызвать острый канальцевый некроз с последующим развитием тубулоинтерстициального нефрита) или НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты, особенно неселективные ингибиторы ЦОГ, при длительном использовании также приводят к поражению тубулярного аппарата почки).

По этой причине всем кошкам, вне зависимости от возраста и состояния здоровья (большинство нефропатий у животных и человека в течение месяцев и даже лет, до тех пор, пока скорость клубочковой фильтрации (СКФ) не снизится более чем на 70–75% от нормы, могут не иметь клинических проявлений), необходимо рекомендовать проведение общего анализа мочи и исследование её на соотношение белок/креатинин. Последнее необходимо для уточнения истинного уровня протеинурии, являющейся важнейшим фактором, позволяющим оценить степень повреждения гломерулярного и/или тубулоинтерстициального аппарата почек.

Приурочить рекомендацию о необходимости проведения анализов мочи у кошек можно к вакцинации, дегельминтизации, кастрации или к любым другим лечебно-профилактическим мероприятиям в клинике. Наличие у кошек в общеклинических анализах мочи патологических изменений (а у 85–90% кошек даже в молодом возрасте обнаруживается по крайне мере протеинурия и лейкоцитурия) является веским основанием для проведения комплексного нефрологического обследования и подбора нефропротективного лечения и диетотерапии.

Современные методы исследования мочи

В настоящее время наиболее доступным является метод исследования мочи, основанный на технологии сухой химии, при котором различные реагенты, определённым образом меняющие свою окраску при соприкосновении с компонентами мочи, наносятся на полимерные тест-полоски. Он позволяет, прикладывая их к специальной цветовой шкале, визуально или с помощью анализаторов, работающих по принципу отражательного фотометра, за 1–2 минуты качественно и полуколичественно проанализировать до 14 различных параметров мочи (эритроциты, билирубин, уробилиноген, кетоновые тела, нитриты, белок, глюкоза, лейкоциты, удельный вес, аскорбиновая кислота, pH, кальций, микроальбумин). Особую ценность этот метод представляет потому, что позволяет проводить исследование большого количества образцов прямо на врачебном приёме и постепенно переходит в разряд рутинных исследований мочи, давая возможность выявлять животных с нефропатиями в скрининговом режиме.

Можно выделить следующие преимущества использования фотометрических анализаторов мочи перед визуальной оценкой изменения интенсивности окраски различных участков тест-полосок, которая производится в «ручном» режиме путем сравнения со специальной цветовой шкалой, нанесённой на упаковку для их хранения:

- уменьшается число ошибок при оценке результатов благодаря исключению так называемого человеческого фактора;

- не надо ломать глаза и голову (это особенно актуально, если лаборатория заставлена всё прибывающими образцами пахучей жидкости или очень высок поток пациентов и исследование мочи проводится прямо на врачебном приеме) для определения более чем 10 параметров исследования;

- оценка результатов не зависит от типа и интенсивности освещения в лаборатории;

- не надо запоминать, а затем записывать вручную результаты определений, плюс к этому есть возможность адаптировать прибор к выходу в сеть к автоматической базе пациентов;

- и наконец, самое главное, есть чек с результатами исследований мочи (причем у кошек наверняка две, а то и больше «снежинок»5 появятся на его полях), который можно для наглядности прикрепить к ветеринарному паспорту или истории болезни животного, а копию направить в архив клиники.

Примечание

5 Снежинкой или звездочкой обозначается показатель на чеке-распечатке анализаторов мочи, если он является отклонением от нормы

При правильно поставленной работе с анализатором мочи на тест-полосках большинство владельцев наверняка рано или поздно обратятся в клинику с животным на нефрологическое обследование или по крайне мере принесут мочу на контрольное исследование. Это тем более вероятно, если лечащий врач не забудет подробно рассказать об особенностях доклинического течения нефропатий и сложностях в лечении ХБП.

Да и нелишним будет сохранять у себя в картотеке результаты исследований мочи пациентов длительное время на случай возможных неудач. Мало ли по какой причине погибнет животное, скажем, после банальной хирургической операции. Тут любое средство подойдет для того, чтобы направить разговор с владельцами в конструктивное русло, не говоря уже о таком значимом факте, как диагностированная ранее нефропатия.

Однако нужно отметить, что, несмотря на удобство, наглядность, высокую скорость проведения и дешевизну (стоимость исследования, проведенного таким образом, не превышает обычно 10 рублей6), методы исследования мочи, основанные на диагностических тест-полосках, имеют ряд существенных недостатков, особенно если определение показателей производится на глаз, без использования анализаторов.

Примечание

6 Стоимость общего анализа мочи в различных городах России колеблется от 150 до 400 и более рублей.

Во-первых, тест-полоски даже ведущих мировых производителей часто «ошибаются», принимая одно вещество в моче за другое, или некорректно реагируют на некоторые из них, что может давать как ложноположительные, так и ложноотрицательные результаты исследований. Во-вторых, с помощью мочевых анализаторов возможна только констатация факта протеинурии, а не определение её истинного уровня. Последнее крайне важно для диагностики и контроля эффективности терапии большинства хронических асептических нефропатий (большинство форм гломеруло- и тубулоинтерстициальных нефритов).

Для определения объективного уровня протеинурии в ветеринарии в большинстве случаев единственным возможным способом является установление соотношения белок/креатинин в моче на специализированных анализаторах. В-третьих, с помощью тест-полосок возможно установление весьма приблизительного количества тех или иных веществ в моче, причём их уровень должен быть не ниже определённых значений, с одной стороны, а с другой — любое их количество, превышающее установленный порог, будет оценено как идентичное. Это не позволяет диагностировать многие нефропатии на ранних этапах их развития, а также оценить степень их тяжести и эффективность терапии на заключительных. В-четвертых, некоторые элементы и вещества в моче выявляются лишь по косвенным признакам, например лейкоциты — по реакции на эстеразу, а эритроциты — по реакции на гемоглобин. Что не позволяет, например, врачу определить, имеет ли он дело с эритроцит- или гемоглобинурией у конкретного пациента. В-пятых, из-за относительно высокого уровня аскорбиновой кислоты в моче у животных (которая может активно влиять на химические реакции, проходящие между реагентом, нанесенным на тест-полоску, и исследуемым образцом) при экспресс-анализах с использованием тест-полосок возможны случаи получения некорректных результатов исследования мочи по целому ряду показателей. В-шестых, с помощью тест-полосок невозможно определение качественного и количественного состава осадка мочи.

Также нужно отметить, что большинство тест-полосок для анализов мочи подходят только к тем приборам, для которых они были разработаны, т.е. не отличаются универсальностью (а имеющиеся универсальные обладают очень низкой степенью точности определения показателей). Связано это с тем, что под воздействием различных концентраций веществ и физико-химических параметров самой мочи реакционные зоны тест-полосок различных производителей меняют свой цвет или интенсивность окрашивания по-разному.

Таким образом, несмотря на то, что использование тест-полосок имеет очень важное значение в первичной и скрининговой диагностике нефропатий, для уточнения качественного и количественного состава мочи (в случае обнаружения в ней патологических изменений) необходимо её дальнейшее исследование с помощью автоматических анализаторов, работающих по принципу проточной цитометрии (flow cytometry)7, а также исследование её осадка. Для удобства оценки результатов исследования проточные автоматические анализаторы мочи выдают многие результаты исследования не только в Ед./мкл, например, но и в более привычных значениях, таких как «… клеток в поле зрения».

Примечание

7 Принцип метода проточной цитометрии основан на регистрации флюоресценции и светорассеяния в проходящем лазерном луче, которые являются уникальными для каждой отдельно взятой группы органических (лейкоциты, эритроциты, бактерии и т.д.) или неорганических (кристаллы) элементов мочи.

Самым трудоёмким и требующим высококвалифицированных специалистов этапом исследования мочи является изучение её осадка, позволяющее детализировать солевой, клеточный и органический состав этой биологической жидкости. Для упрощения этого процесса также всё чаще используются специальные анализаторы.

Протеинурия

В медицине человека широко распространены анализы мочи, материал для которых получают, собирая её суточный объем. Это особенно актуально, когда необходимо определить истинный уровень протеинурии. Однако в ветеринарной медицине получение суточного объёма мочи затруднено или — чаще всего — невозможно.

Поэтому в качестве стандарта при определении этого показателя у собак и кошек принято соотношение белок/креатинин в моче, хорошо коррелирующее с суточным выведением белка (таблица 2). У животных для этого анализа пригодна любая порция мочи при условии её корректного получения и хранения. Если моча животного обследуется впервые, то полученные по результатам теста показатели, свидетельствующие о протеинурии, необходимо подтвердить повторным исследованием на этот показатель.

| Таблица 2. Соотношение белка мочи и креатинина мочи (общий белок мг/мл: креатинин мг/мл) у собак и кошек по данным сайта http://www.iris-kidney.com | ||

| Соотношение белка мочи и креатинина мочи | Подтип | |

| Собаки | Кошки | |

| <0,2 | <0,2 | Норма |

| от 0,2 до 0,5 | от 0,2 до 0,4 | Пограничное значение |

| >0,5 | >0,4 | Протеинурия |

Степень альбуминурии необходимо соотносить с плотностью мочи. Например, незначительное содержание (следы) низкомолекулярных белков в моче у кошек нормальной плотности (>1,035) может быть вариантом нормы. В то же время при плотности мочи ниже 1,020 даже следы альбуминов, и тем более присутствие глобулинов, скорее всего, свидетельствуют о дебюте нефропатии.

Список литературы

1. Brenner and Rector's The Kidney / Ed. Barry M. Brenner. – 7th ed. – Saunders, 2003. – 3072 p.

2. Kasiske B. L., Keane W. F. Laboratory assessment of renal disease: Clearance, urinalysis, and renal biopsy. In: Brenner B. (ed.). The Kidney, 5th ed. Philadelphia, W. B. Saunders, 1996, 233–278.

3. McCormack M., Guitard M. The urine specific gravity dipstick: A useful tool to increase fluid intake in stone forming patients. J. Urol., 146:1475–1482.

4. Osborne CO, Stevens JB. Handbook of canine & feline urinalysis. Saint Louis: Ralston Purina, 1981.

5. Oxford Textbook of Clinical Nephrology / Ed. A. M. A. Davison, J.S. Cameron, J.-P. Grunfeld et al. – 3rd ed. – Oxford University Press, 2005. – 3048 p.

6. Schwab S. J., Dunn F. L., Feinglos M. N. Screening for microalbuminuria. Diabetes Care, 15:1581–1587,1992.

7. Мухин Н.А., Тареева И.Е., Шилов Е.М. Диагностика и лечение болезней почек. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2002. – 384 с.

8. Н. Бенита, Стенли Л. Маркс. Диагностика желтухи. Waltham focus, том 14. № 2, 2004, стр. 29.

9. Храйчик Д.Е., Седор Дж.Р., Ганц М.Б. Секреты нефрологии: Пер. с англ. / Под ред. Ю.В. Наточина. — М., СПб: Бином, 2001.

СВМ № 4/2013