А.А. Воронцов, ветеринарная клиника «М и В»

Нефрология в сравнении с кардиологией, гастроэнтерологией и пульмонологией занимает достаточно скромное место, но такие активные методы лечения хронической почечной недостаточности (ХПН) у человека, как гемодиализ, перитонеальный диализ и пересадка почки, несмотря на «драматичность», делают это направление перспективным.

Хроническая почечная недостаточность (ХПН) часто встречается у собак и кошек, имеет прогрессирующую динамику и неблагоприятный прогноз.

Экспериментальная трансплантация почки впервые была выполнена Ulmann E. на собаке (1902 г).

Jaboulay M. и Carela A., основоположники сосудистой хирургии, в 1904–1910 г. высказали предположение о существовании биологического барьера, препятствующего успеху трансплантации.

Murray D. (1954) впервые успешно провёл первую пересадку почки человеку (однояйцевые близнецы). Она функционировала долгие годы.

В 1959-1962 г. были предприняты первые попытки подавления аутоиммунных реакций путём тотального облучения реципиента. Calnе R. А. в период с семидесятого по восьмидесятые годы разработали способ приготовления консервирующих растворов, впервые использовав циклоспорин А.

Трансплантация почки – один из вариантов лечения ХПН, который в большей степени улучшает качество жизни и физиологическое состояние пациентов по сравнению с диализом [3,6].

Цель исследования

Адаптировать методы трансплантации почки, применяемые на человеке, для собаки и кошки.

Материалы и методы

В исследовании было использовано 11 кошек и собак с хронической почечной недостаточностью (по данным анамнеза средний период заболевания составил 6 месяцев для собак и 4 месяца для кошек). Девяти животным была проведена трансплантация почки на постоянной основе, двум собакам с острой почечной недостаточностью (ОПН) – на временной* (табл. 1).

* Трансплантацию на временной основе проводят путем пересадки донорской почки с целью общей стабилизации состояния здоровья пациента.

Таблица 1. Кошки и собаки с острой (ОПН) и хронической (ХПН) почечной недостаточностью.

| Вид | Порода | Возраст | Заболевание | Лечение | Результаты |

| Кот | персидский | 8 лет | ХПН (амилоидоз?) |

трансплантация на пост. основе | смерть через 3 мес. (вирусн. инфекц.) |

| Кот | б/п | 9 лет | ХПН | трансплантация на пост. основе |

смерть через 9 часов (тромбоз почечной артерии) |

| Кот | б/п | 7,5 лет | ХПН (поликистоз) |

трансплантация на пост. основе |

смерть через 70 часов (тромбоз почечной артерии) |

| Кошка | персидский | 5 лет | ХПН (поликистоз) |

трансплантация на пост. основе |

срок жизни 1 год (находится под наблюдением) |

| Кошка | б/п | 7 лет | ХПН | трансплантация на пост. основе |

смерть через 3 часа |

| Собака | амер. бульдог | 6 лет | ОПН | трансплантация на врем. основе |

благоприятный исход |

| Собака | б/п | 8 лет | ОПН | трансплантация на врем. основе |

благоприятный исход |

| Собака | миттельшнауцер | 8,5 лет | ХПН | трансплантация на пост. основе |

смерть через 78 часов (острое отторжение) |

| Собака | пудель | 7 лет | ХПН | трансплантация на пост. основе |

смерть через 65 часов (острое отторжение) |

| Собака | б/п | 9 лет | ХПН | трансплантация на пост. основе |

смерть через 18 мин. (афункциональность трансплантата) |

| Собака | боксёр | 5 лет | ХПН (гидронефроз) |

трансплантация на пост. основе |

срок жизни 5 мес. (эвтаназия по просьбе владельцев) |

В предоперационном периоде больным кошкам и собакам с почечной недостаточностью проводили клиническое, расширенное лабораторное, рентгенологическое и эхографическое исследования.

При клиническом обследовании акцентировали внимание на уремии и длительности заболевания. В лабораторные исследования включали общий клинический анализ крови и мочи, а также биохимическое исследование крови.

Методом рентгенодиагностики исключали видимые новообразования в грудной и брюшной полости.

С помощью эхографического исследования брюшной полости оценивали состояние почек, других жизненно важных органов и возможность новообразований.

Противопоказанием к трансплантации почки являлись: новообразование, патология сердечно сосудистой системы и печени, сахарный диабет, генерализованные инфекции.

Отбор донора

В обследование потенциального донора для кошек и собак с почечной недостаточностью включали: методы оценки физиологического состояния, иммунологическое исследование крови донора и реципиента.*

Что касается кошек, то мы обращали внимание на популяции коротко- и длинношерстных особей [4], а также учитывали соотношение массы тела донора и реципиента.**

Для получения материала (почки) использовали живых доноров.***

* Исследование крови донора и реципиента. Распознавали различные группы крови с помощью специфических антител методами прямой и непрямой реакций агглютинации и гемолиза [4]. Тканевое типирование по лейкоцитарному антигену не проводили (трудно выполнимо в наших условиях). Кроме того, нет единого мнения, является ли положительный тест на перекрёстное тестирование по лейкоцитарному антигену противопоказанием к проведению трансплантации. Сибсы (потомки одних и тех же родителей) могут совпадать по лейкоцитарному антигену. Одним из условий успешной трансплантации почки является совместимость донора и реципиента по группам крови [1].

** Соотношение массы тела донора и реципиента. В трансплантированной реципиенту почке большей массы увеличивается количество функционирующих нефронов, что улучшает качество пересаженного органа и продолжительность жизни пациента [2].

*** Условие забора материала у донора для проведения трансплантации. В гуманитарной медицине живым донором является человек, прошедший органо-специфические тесты и давший согласие на донорство. Больные, у которых зарегистрирована «смерть мозга», но сохраняется кровообращение, могут стать «трупными донорами». В нашей практике донорами являлись клинически здоровые животные, которые подлежали усыплению по просьбе их владельцев.

Экспериментальная часть

Подготовка кошек и собак с почечной недостаточностью к проведению операции

Для оптимизации клинического состояния животных-реципиентов использовали все доступные методы (инфузионная терапия для поддержания водно-солевого баланса и улучшения микроциркуляции в почках, стимуляция эритропоэза). Стандартную терапию дополняли многорежимным курсом перитонеального диализа (от 2-х до 60-ти суток) для стабилизации клинического состояния пациента до уровня, позволяющего провести оперативное вмешательство [6].

Оперативное вмешательство кошкам и собакам с почечной недостаточностью проводили с применением общей анестезии.

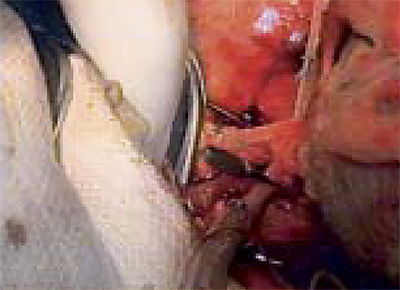

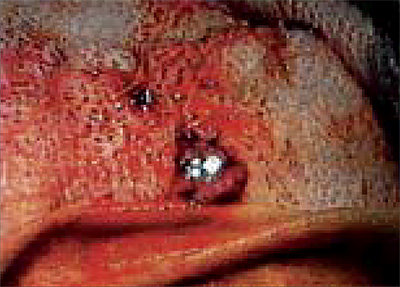

После обработки операционного поля осуществляли парамедианный доступ к подвздошной области слева. Мобилизовали внутреннюю подвздошную артерию (a. Iliaca interna.) и внутреннюю подвздошную вену (v. Iliaca interna.) (фото 1). Донорскую почку, которая предварительно была подвержена перфузии и консервированию (фото 2), помещали в подвздошную область (гетеротопический тип) таким образом, чтобы ее мочеточник был ориентирован в сторону мочевого пузыря.

|

|

| Фото 1. Проведена мобилизация брюшной аорты и каудальной полой вены. | Фото 2. Донорская почка подготовлена к консервации. |

Наложение анастомоза у собак с почечной недостаточностью по типу конец в конец осуществляли между почечной (a. Renalis) и внутренней срамной (a. Pudenda interna) артериями. У кошек из-за анатомических особенностей и технических сложностей осуществляли наложение анастомоза (по типу конец в бок) между почечной артерией (a. Renalis) и брюшной аортой (aorta Abdominalis). Анастомоз между почечной (v. Renalis) и внутренней подвздошной венами (v. Iliaca interna) у кошек и собак накладывали по типу конец в бок (фото 3, 4).

|

|

| Фото 3. Завершено наложение анастомозов. | Фото 4. Донорский орган готов к возобновлению кровотока. |

После завершения наложения сосудистых анастомозов и пуска кровотока на вентролатеральную часть мочевого пузыря имплантировали мочеточник и создавали уретронеоцистостому (фото 5, 6, 7). В трёх случаях проводили нефроэктомию одной или двух почек реципиента (показаниями для этого являлись визуально контролируемые изменения).

Операционную рану ушивали по общепринятому методу.

Кошкам и собакам с острой почечной недостаточностью трансплантировали донорскую почку на временной основе в область шеи (гетеротопический тип). Формировали анастомозы между общей сонной артерией (a. Carotis communis) и наружной ярёмной веной (v. Yugularis interna) c последующим выводом мочеточника на кожу. После укладки почки ушивали операционную рану по общепринятому методу (фото 8, 9, 10).

Поддерживающая терапия

В постоперационном периоде проводили инфузию для поддержания гемодинамики (до пяти дней), а также антибактериальную и иммуносупрессивную терапию.

При проведении иммунодепрессивной терапии назначали преднизолон из расчета 0,5–2,0 мг/кг/сутки и циклоспорин А (сандиммун) в дозе 7-10 мг/кг/сутки.

Результаты исследований

Не пострадавшая от ишемии пересаженная почка обычно сразу после реваскуляризации продуцировала мочу. При этом на вторые сутки после проведения трансплантации почки как на временной, так и на постоянной основе у пациентов снижалось содержание мочевины на 30–45%, креатинина на 7–12%, а также повышалась относительная плотность мочи в сравнении с исходным показателем*. При этом общее состояние улучшалось.

* К патогномоничным симптомам относят концентрацию креатинина в крови и плотность мочи в однократном анализе или пробе Зимницкого [1].

Были получены удовлетворительные результаты трансплантации донорской почки на временной основе в область шеи у собак с острой почечной недостаточностью (табл. 1). После стабилизации показателей крови и мочи (на 6-е и 13-е сутки) трансплантат был удалён.

Двое животных (трансплантация на постоянной основе) перенесли острый криз отторжения, что потребовало проведения своевременной интенсивной терапии с применением больших доз кортикостероидов (30 мг/кг один раз в сутки) (см. табл. 1).

Смертность животных с трансплантатом на постоянной основе в постоперационном периоде от 2 до 75 часов составила 61,5%.

Собака породы боксёр Ральф 5-ти лет была эвтаназирована через 5 месяцев после проведения операции по просьбе владельцев (по экономическим соображениям). Кошка Багира, прооперированная в возрасте 5-ти лет, живёт 11 месяцев. Кот Малыш (8 лет) погиб от вирусной инфекции через 3 месяца после проведения операции (идентификацию возбудителя не проводили).

Обсуждение

Следует сказать, что говорить о конкретных отдалённых результатах ещё рано (недостаток клинического материала и времени исследования).

Высокую летальность в постоперационном периоде мы объясняем тяжелым исходным состоянием животных при поступлении в клинику: показатель креатинина крови у кошек колебался от 700 до 1200 мкмоль/л, тогда как у собак с почечной недостаточностью – от 870 до 2200 мкмоль/л. У 70% пациентов была отмечена сопутствующая анемия (один из признаков тяжелой почечной недостаточности). Кроме того, еще имеются технические сложности при проведении операции.

Много вопросов остаётся в отношении проведения медикаментозной терапии в постоперационном периоде. Необходимо учитывать и стоимость современных иммунодепрессивных препаратов, необходимость контроля их концентрации в крови у пациентов, возможные осложнения при применении.

По нашему мнению, метод трансплантации почки на временной основе, несмотря на необходимость общей анестезии, более физиологичен и эффективен по сравнению с перитонеальным диализом. При массивной системной химиотерапии нефротоксичными препаратами этот метод может оказать неоценимую помощь пациенту.

Проведение перитонеального диализа при ХПН, осложнённой анурией или глубокими органными поражениями, бесперспективно [2,3]. Возможно, последней надеждой у таких животных является пересадка почки.

Заключение

Во время проведения клинических исследований по трансплантации почки на временной и постоянной основе было задействовано 11 кошек и собак с острой и хронической почечной недостаточностью. В результате работы было установлено различие методик пересадки трансплантатов в зависимости от вида животного (собака-кошка). Удаление собственного органа (почки) у реципиента осуществляли по результатам его визуального исследования. Высокую смертность пациентов следует объяснить их низкими жизненными показателями в предоперационном периоде (невозможность адекватной подготовки пациента к проведению данного метода лечения). Трансплантация почки на временной основе более физиологична и эффективна по сравнению с перитонеальным диализом.

Литература

1. Наточин Ю.В. Физиология почки/Физиология водно-солевого обмена почки. СПб.,1993, стр. 98.

2. Шумаков В.И., Мойсюк Я.Г., Томилина Н.А.и др. Трансплантация почки. Медицина 1995, стр. 13-34.

3. Bergstrom J. Is chronic renal disease always progressive? Contribution to Nefrology. 75, 1989, p 13-15.

4. Lubas George Переливание крови у кошек и собак. FOCUS. N4, 1996, p. 6-9.

5. Рastan S.,Bailey. Dialysis therapy. N.J. Med.,1998, p.12-18.

6. Veech R.L. The untoward effects of the anions of dialysis fluid. Kidney International. 1988, 34, p. 8-9.

СВМ № 1/2003