Учёные из Университета Сан-Паулу – Каролини Каид (Carolini Kaid) и её коллеги – провели испытания вируса Зика для лечения злокачественных опухолей нервной системы. Опухоли центральной нервной системы чаще всего злокачественны и приводят к летальному исходу. Гематоэнцефалический барьер — граница, которая не пускает в мозг чужеродные вещества, — мешает иммунной системе работать как следует. Для таких опухолей разработаны несколько видов лечения, но они не слишком эффективны и имеют много побочных эффектов.

Бразильские учёные исследовали эффект инъекций вируса Зика на трёх собак, у которых с помощью МРТ были диагностированы обширные опухоли мозга на поздней стадии. Вирус вводили интартекально (под оболочки спинного мозга), сначала маленькую дозу, а через некоторое время наблюдений — вторую, десятикратно большую. Чтобы не допустить передачу вируса, собак посадили на карантин в клинике, до тех пор, пока в их биологических жидкостях не осталось вирусных частиц.

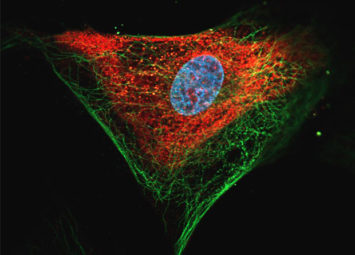

Пройти через гематоэнцефалический барьер и проникнуть в мозг вирусу Зика помогает специальный рецепторный белок, свойства которого и используют учёные в терапии опухолей нервной системы; впервые это сделали на мышах в 2017 году, применив вирус Зика для терапии глиобластомы.

Терапия привела к улучшению общего состояния и продолжительности жизни собак, и при этом не вызвала побочных эффектов. Вирус не инфицировал здоровые клетки мозга, зато запустил иммунный ответ организма, в результате чего размер опухолей уменьшился.

После одобрения в 2015 году виротерапии для лечения меланомы, исследователи пытаются найти вирусную “управу” и на другие виды рака. Вирус Зика уже применяли для разрушения опухолей центральной нервной системы в линии человеческих клеток и мозге мышей. Однако перед тем, как внедрять этот вирус в клиническую практику, необходимо протестировать его эффективность и безопасность на модельных организмах, которые ближе к человеку. Кроме того, у мышей рак вызывают искусственно, а учёным нужно проверить лекарство на живых существах, у которых заболевание возникает спонтанно, а иммунная реакция развивается естественным образом. На практике в качестве моделей для испытаний новых терапий рака часто используют собак. Злокачественные опухоли развиваются у них спонтанно, а клинические и гистологические проявления рака близки к таковым у людей.

Как уже говорилось, в ходе лечения у собак не возникло ни побочных эффектов, ни симптомов вирусной инфекции. У них уменьшились неврологические проявления рака, а двое из подопытных животных прожили еще 80 и 150 дней после первой инъекции (в среднем собаки умирают через 24-33 дня после того, как у них диагностируют опухоль). Третьей собаке сначала стало лучше, однако через три недели её состояние ухудшилось из-за развивавшейся параллельно кардиомиопатии. Всех трёх животных владельцы решили усыпить, чтобы избавить от страданий.

Вирусные частицы находились на границе опухоли, однако не распространялись в другие области мозга и не заражали здоровые нейроны. Также вирус запускал воспалительный ответ иммунной системы собак: в крови и спинномозговой жидкости увеличивалась концентрация хемокинов и цитокинов.

После инъекций размер опухолей сначала увеличился, однако это известный эффект защитной реакции организма, который объясняется притоком иммунных клеток в очаг болезни. Затем, спустя месяцы после начала терапии, диаметр опухолей значительно уменьшался. У собаки, которая прожила дольше всех, после 4 месяцев лечения опухоль снова начала увеличиваться.

По посмертному анализу исследователи определили, что у одной из собак была олигодендроглиома, а у другой — менингиома. В предыдущих экспериментах с мышами и клеточными линиями вирусу Зика удалось справится с клетками еще нескольких видов рака: медуллобластомы, глиобластомы, эпендимомы и атипичной тератоидно-рабдоидной опухоли.

Кроме того, обнаружилось, что вирус инфицировал половые органы собак (частицы нашли в семенниках, предстательной железе, моче и почках). Это может оказаться важным при применении лечения к людям – известно, что вирус Зика распространяется среди людей половым путем.

Статья предварительно принята в журнал Molecular Therapy.

Источник: nplus1.ru