Мочегонные средства (диуретики): основные положения

- Мочегонные средства, или диуретики, в современной ветеринарной медицине используются в основном как препараты, предназначенные для симптоматического лечения заболеваний, характеризующихся отёчным синдромом различного генеза. Однако наличие у животного нефропатий, сопровождающихся снижением скорости клубочковой фильтрации (СКФ) более чем на 40% и тем более хронической почечной недостаточностью (ХПН), является существенным ограничением или даже противопоказанием к использованию большинства групп диуретиков.

- В ветеринарной нефрологии в качестве преимущественных показаний для использования мочегонных средств (в подавляющем числе случаев это петлевые диуретики) обычно называется острая почечная недостаточность (ОПН) преренальной или ренальной этиологии, а также терминальная (уремическая или III–IV, по классификации IRIS) стадия хронической почечной недостаточности (ХПН), протекающая с патологическим перераспределением жидкости в организме (отёки подкожной клетчатки, гидроторакс, гидроперикард, асцит, отёк головного мозга).

- В месте с тем ряд диуретиков может и должен использоваться в долговременной комплексной терапии хронических нефропатий наряду с органопротективными препаратами, в том числе и на доклинических и неазотемических этапах почечного континуума1.

- Петлевой (высокопредельный) диуретик со свойствами калийсберегающего — торасемид — может и должен использоваться в комплексной терапии острых и хронических нефропатий, поскольку обладает не только выраженными мочегонными, но и нефропротективными свойствами.

- Индапамид, несмотря на отсутствие выраженного диуретического эффекта, обладает нефропротективными свойствами, схожими с блокаторами кальциевых каналов, и может использоваться в комплексной терапии хронических заболеваний почек у животных.

Мочегонные средства (диуретики): основные группы, механизм их действия и место в терапии нефропатий собак и кошек

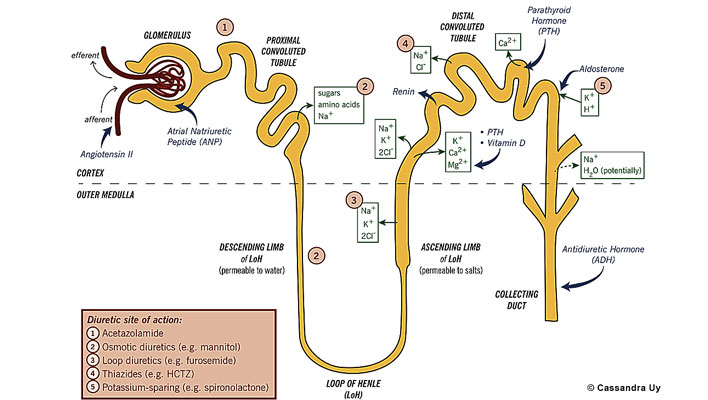

Мочегонные средства, или диуретики — это группа лекарственных препаратов, основной целью использования которых является регуляция объёма и электролитного состава жидкостей организма. С помощью различных механизмов они подавляют реабсорбцию осмотически активных молекул Na+ и Cl− в канальцах и тем самым способствуют увеличению объёма вторичной мочи. Диуретики изменяют также экскрецию калия, кальция, магния, бикарбонатов и фосфатов.

Разные группы диуретиков оказывают своё влияние в различных участках канальцев или в собирательных трубочках. Диуретики существенно различаются по силе действия, способности влиять на водно-электролитный баланс, а также по скорости и продолжительности воздействия.

С точки зрения нефрологии важнейшими характеристиками диуретиков также являются:

- способность сохранять свои мочегонные свойства при значительном снижении СКФ2 (петлевые) и стимулировать продукцию эндогенных вазодилятирующих веществ и антиагрегантов (петлевые, индапамид, маннитол);

- способность проявлять нефропротективные свойства (торасемид, индапамид);

- способность нивелировать побочные эффекты других групп диуретиков и нефропротекторов (калийсберегающие и петлевые).

В ветеринарной нефрологии для купирования острых состояний наиболее широко используется петлевой диуретик фуросемид3. Кроме влияния на процессы канальцевой реабсорбции, он улучшает почечный кровоток (из-за способности повышать синтез простациклина4) и способен оказывать своё диуретическое действие (правда, при многократном увеличении дозы) даже при снижении скорости клубочковой фильтрации (СКФ) более чем на 95–97% от нормы. Это свойство фуросемида и других петлевых диуретиков особенно ценно потому, что достаточно часто владельцы животных обращаются за ветеринарной помощью тогда, когда у их питомцев появляются клинические признаки ХПН (в т. ч. гидроторакс и гидроперикард), азотемия или даже уремия. А это почти всегда ассоциировано со снижением СКФ более чем на 75% и выраженными тубулярными расстройствами. При таком снижении экскреторных способностей почек другие группы диуретиков не только не способны вызвать прирост диуреза даже в высоких дозах, но и обладают выраженными нефротоксичными свойствами, могут вызвать стремительное прогрессирование явлений ХПН и спровоцировать или усугубить степень застойных явлений в организме.

Осмотические диуретики обладают очень сильными мочегонными и противоотёчными свойствами (иногда даже превосходящими петлевые диуретики), но только у пациентов с нормальной СКФ. Основной представитель этой группы — маннитол — наиболее часто используется с целью уменьшения отёка головного и спинного мозга различного генеза, в комплексной терапии черепно-мозговых травм и травм позвоночника, объёмных (в т. ч. злокачественных) образований ЦНС5, а также для контроля внутриглазного давления при некоторых офтальмологических операциях.

В нефрологии маннитол используется с целью профилактики и ранней терапии острой почечной недостаточности (ОПН) ишемического (т. е. ассоциированного с выраженной гиповолемией или гипотонией) и токсического генеза. Инфекционные и кровепаразитарные заболевания, сопровождающиеся массивным разрушением эритроцитов (бабезиозы, лептоспироз), также являются показанием к использованию маннитола или содержащих его растворов (Реоглюман), поскольку этот осмодиуретик способствует ускоренной элиминации продуктов распада из почечных канальцев и тем самым снижает токсическую нагрузку на них. Маннитол также улучшает почечный кровоток, поскольку обладает способностью стимулировать выработку эндотелием сосудов вазодилятирующих простагландинов.

Однако наличие у пациента в анамнезе патологий (или при подозрении на таковые), сопровождающихся стойким снижением СКФ (хронические гломерулопатии, тубуло-интерстициальные нефриты с выраженным гломерулярным компонентом, ХБП), может являться серьёзным противопоказанием к назначению маннитола. Это связано с тем, что для развития мочегонного эффекта необходимо интенсивное введение его 15–20% растворов в дозах, превышающих 10–15 мл/кг, и последующее его быстрое выведение вместе с излишками воды (и/или токсинами и продуктами распада) из организма через почки. Но в случае снижения СКФ такая мочегонная терапия приводит к резкому увеличению объёма циркулирующей крови из-за неспособности первичной микрокапиллярной сети отфильтровать излишки жидкости в первичную мочу. Это может спровоцировать усугубление угрожающих жизни застойных явлений в организме.

Калийсберегающий мочегонный препарат из подгруппы антагонистов альдостерона — спиронолактон — в монотерапии не оказывает мочегонного эффекта уже при незначительном снижении СКФ. Кроме того, мочегонная активность спиронолактона развивается только спустя 3–5 суток после начала его приёма, не очень велика даже у здоровых животных и весьма дискретна, т. к. во многом зависит от исходного уровня альдостерона. Его использование при нефропатиях целесообразно только в сочетании с петлевыми диуретиками для снижения риска развития резистентности к ним, а также для профилактики гипокалиемии и гипомагниемии, индуцированной этой группой препаратов.

Тиазидные и тиазидоподобные6 диуретики не оказывают мочегонного эффекта (и без того весьма незначительного) уже при 30–35% снижении СКФ. Положительного влияния на почечный кровоток они не имеют. До некоторой степени тиазидные диуретики могут снижать сосудистое сопротивление и вызывать гипотензивный эффект, который, однако, развивается только спустя 2–4 недели регулярного приёма. Эта группа диуретиков широко применяется в медицине человека в комплексной терапии лёгких степеней сердечно-сосудистой недостаточности, контроля гипертензии и её негативных последствий (например, для снижения угрозы инсультов и инфарктов). Но рациональность использования тиазидов для лечения нефрогенной гипертонии у собак и кошек вызывает большие сомнения. Кроме того, диапазон терапевтических доз препаратов этой группы очень узок, что делает затруднительным их подбор для каждого конкретного животного.

Исключение в этом классе диуретиков составляет только индапамид, имеющий ряд нефропротективных свойств, обусловленных сосудорасширяющим и антиагрегантным действием в первичной микрокапиллярной сети почек. Эти особенности фармакодинамики индапамида связаны с блокадой кальциевых каналов, подобно блокатарам кальциевых каналов (БКК), и стимуляцией калиевых, а также индукцией синтеза таких вазодилятирующих агентов, как простагландин I2 (простациклин) и простагландин Е2 (динопрост). Кроме того, индапамид уменьшает чувствительность сосудистой стенки к норадреналину и ангиотензину II, снижает общее периферическое сопротивление сосудов (ОПСС) и обладает гипотензивным эффектом. Мочегонное действие индапамида у животных с ХПН незначительное или полностью отсутствует. Индапамид используют у собак и кошек в дозе 0,1–0,15 мг/кг один-два раза в сутки. Нефропротективный эффект развивается спустя 2–4 недели после начала терапии и проявляется в замедлении процессов фатальной репарации в почечной паренхиме, снижении уровня протеинурии и нормализации кровяного давления. Препарат с осторожностью сочетают с петлевыми диуретиками (из-за риска развития гипокалиемии) и иАПФ (из-за вероятности появления гипотонии).

Таблица 1. Некоторые характеристики основных групп диуретиков и их место в терапии нефропатий

Все диуретики противопоказаны при гиповолемии, гипотонии, снижении содержания в организме натрия, калия, магния, кальция. Тяжёлая степень ХПН также является абсолютным противопоказанием к использованию всех видов диуретиков (из-за отсутствия эффекта и ряда нефротоксичных свойств, значимость которых возрастает параллельно увеличению степени ХПН), за исключением петлевых. Это также верно и для подавляющего числа других лекарственных средств, в биотрансформации или элиминации из организма которых принимают участие почки.

Общие принципы использования петлевых диуретиков при нефропатиях у собак и кошек

На сегодняшний день использование петлевых диуретиков (в подавляющем числе случаев это фуросемид) в ветеринарной нефрологии чаще всего сводится к купированию угрожающих жизни состояний, сопровождающихся скоплением жидкости в околосердечной и плевральной полостях (гидроторакс, гидроперикард) или нефрогенным отёком головного мозга. Короткими курсами (обычно не более 5 дней) лекарственные средства этой группы применяются при лечении нефротического синдрома (гипертония, отёки конечностей и/или подгрудка). Также петлевые диуретики используются в комплексной терапии острого канальцевого некроза и острой почечной недостаточности (для предупреждения развития олиго- или анурии) и для ускорения элиминации из организма некоторых лекарственных средств при их передозировке. Во всех вышеперечисленных случаях предпочтительным способом использования является внутривенное введение препаратов. Внутримышечные и подкожные инъекции и тем более дача препаратов внутрь значительно менее эффективны.

Однако небольшие и средние дозы петлевых диуретиков могут включаться в состав долговременной протективной терапии нефропатий, особенно сопровождающихся значимым снижением СКФ, как наиболее эффективные средства для:

- контроля застоя жидкости в организме и снижения риска развития олиго- или анурических состояний;

- для профилактики гиперкалиемии, в т. ч. и индуцированной использованием некоторых нефропротективных препаратов (иАПФ, БРА7 и БКК).

Кроме того, при корректном использовании петлевые диуретики способны улучшать почечный кровоток и, воздействуя на клетки эпителия почечных канальцев петли Генле, снижают потребность этих клеток в энергии и повышают их резистентность к ишемии.

Терапия петлевыми диуретиками в низких и средних дозах может также являться важным звеном в лечении мочекаменной болезни (если возможен мониторинг регулярности опорожнения мочевого пузыря) и пиелонефрита у собак и кошек и служит для улучшения элиминации мелких конкрементов и/или патогенов из организма с мочой.

Наиболее значимым побочным эффектом петлевых диуретиков (особенно при их передозировке) является нарушение водно-электролитного баланса (прежде всего гиповолемия, гипокалиемия, гипокальциемия и гипомагниемия).

При интенсивной8 терапии к петлевым диуретикам довольно быстро развивается частичная или даже полная резистентность. Для сохранения или тем более увеличения эффекта у пациентов, например, с олиго- или анурией уже в первые сутки терапии может потребоваться прогрессирующее повышение каждой последующей дозы препарата на 50–100%. Связано развитие резистентности, во-первых, с так называемым с эффектом «рикошета». Этот феномен обусловлен гиперактивацией альдостероновой системы, увеличением синтеза ренина и активацией других антинатрийуретических нейрогуморальных звеньев регуляции мочеобразования, возникающей в ответ на снижение гидратации организма. Во-вторых, частое введение больших доз петлевых диуретиков может вызвать гипертрофию и даже дистрофию (из-за истощения энергетических запасов) эпителия канальцев. А следует иметь в виду, что при нефропатиях, сопровождающихся явлениями ХПН, какой бы ни была причина их возникновения, всегда имеются значимые патологические изменения в канальцевом аппарате.

Для преодоления этих особенностей фармокодинамики и побочных эффектов петлевых диуретиков при длительной терапии рационально их дискретное применение (1–2 раза в сутки или через день) или сочетанное использование со спиронолактоном (антагонист альдостерона).

Всё более широкое применение в нефрологии находит петлевой диуретик торасемид, обладающий выраженными мочегонными свойствами и лишённый многих недостатков остальных препаратов этой группы. Так, например, торасемид значимо снижает активность альдостероновой системы (блокируя альдостероновые рецепторы и синтез альдостерон-синтетазы) и мало влияет на потери калия с мочой. Эти свойства торасемида, по мнению автора, позволяют выделить его в отдельную подгруппу мочегонных препаратов — петлевые диуретики со свойствами калийсберегающих. Кроме того, торасемид обладает целым рядом нефропротективных свойств.

Особенности фармакокинетики и фармакодинамики торасемида и фуросемида в сравнении друг с другом, а также место этих диуретиков в терапии нефропатий собак и кошек приведены в таблицах 2 и 3.

Как видно из данных таблиц 2 и 3, торасемид на сегодняшний день является единственным высокопредельным диуретиком, сочетающим свойства петлевого и калийсберегающего, который сохраняет в полном объёме свои диуретические и натрийурические свойства даже на фоне стойкого снижения СКФ. Он может и должен использоваться для длительной терапии нефропатий, поскольку также обладает выраженными нефропротективными свойствами и тормозит прогрессирование ХПН. Некоторой альтернативой терапии торасемидом может являться сочетанное использование фуросемида и спиронолактона.

Таблица 2. Сравнительная характеристика фуросемида и торасемида и их место в терапии нефропатий

Таблица 3. Особенности фармакокинетики и фармакодинамики торасемида и фуросемида у пациентов со сниженной СКФ

Заключение

Несмотря на то, что на рынке лекарственных препаратов представлено большое количество разнообразных диуретических средств, для решения клинических задач ветеринарной нефрологии используются чаще всего маннитол (при ишемической или токсической ОПН на фоне незначительного снижения СКФ), индапамид, спиронолактон, фуросемид и торасемид. Назначение остальных препаратов этого класса нецелесообразно или имеет серьёзные противопоказания у животных с нефропатиями. Причём в последнее время всё большее значение придаётся не только мочегонным свойствам диуретиков, но и их способности оказывать нефропротективное действие и нивелировать побочные эффекты других препаратов, используемых в патогенетической и симптоматической терапии заболеваний почек. Петлевой диуретик торасемид не только способен сохранять выраженные мочегонные свойства даже при значительном снижении СКФ, но и обладает целым рядом протективных свойств, высокой биодоступностью и относительно небольшим числом значимых побочных эффектов. Это делает его одним из препаратов первого выбора для комплексной терапии как острых, так и хронических нефропатий у собак и кошек.

Примечания

1 Доклинический и неазотемический период течения нефропатии может занимать до 90% времени почечного континуума.

2 Появление клинических признаков ХПН, гиперпаратиреоза, гиперфорсфатемии и азотемии почти всегда ассоциировано со снижением СКФ более чем на 75%.

3 В редких случаях, при индивидуальной непереносимости фуросемида или торасемида может быть использован петлевой диуретик буметанид (буфенокс).

4 С увеличением синтеза вазодилятатора и антиагреганта простациклина (простагландин I2) связана и способность петлевых диуретиков стимулировать расширение венозного русла и снижать давление в левом желудочке, что усиливает мочегонный эффект этой группы препаратов и делает их незаменимыми в борьбе с гидротораксом, гидроперикардом и проявлениями отёчного синдрома у собак и кошек. Особенно выражен гемодинамический эффект петлевых диуретиков при их в/в введении.

5 Маннитол сам не проникает через гематоэнцефалический барьер, но может повышать его проницаемость для цитостатиков и других лекарственных средств.

6 По некоторым современным классификациям тиазидоподобные диуретики выделяют в фармгруппу «нетиазидные диуретики, действующие на кортикальный сегмент петли Генле» (http://www.ros-med.info).

7 Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента, блокаторы рецепторов ангиотензина.

8 Интенсивная терапия фуросемидом предполагает 4–6-кратное его введение в день в течение нескольких суток.

Список литературы

- Achhammer I., Metz P. Low dose loop diuretics in essential hypertension: Experience with torasemide// Drugs.– 1991.– Vol. 41(Suppl 3).– P. 80–91.

- Аmbrosioni E. Low-dose antihypertensive therapy with 1,5 mg SR Indapamide: results of randomized double-blind controlled studies //

J. Hypertens. — 1998. — 19. — 1677–1684. - Auer LM, Haselsberger K. Effect of intravenous mannitol on cat pial arteries and veins during normal and elevated intracranial pressure. Neurosurgery. 1987 Aug;21(2):142–6.

- Baumgart P., Walger P., von Eiff M., Achhammer I. Long–term efficacy and tolerance of torasemide in hypertension. // Progress in pharmacology and Clinical Pharmacology.– Stuttgart: Gustav–Fischer–Verlag, 1990.– Vol. 8.– P. 169–181.

- Bolke T., Achhammer I. Torasemide: review of its pharmacology and therapeutic use. Drugs of Today 1994;30:8:1–28.

- Brater DC, Leinfelder J, Anderson SA. Clinical pharmacology of torasemide, a new loop diuretic. Clin Pharmacol Ther 1987; 42: 187–92.

- Bоlke T, Achhammer I. Torasemide: review of its pharmacology and therapeutic use. Drugs of today 1994; 8: 1–28.

- Campbell DB and Moore R. The pharmacology and clinical pharmacology of indapamide// Postgrad.Med.J.1981. V. 57. P. 7–17.

- Clasen W, Khartabil T, Imm S T, Kinder J. Torasemide for diuretic treatment of advanced chronic renal failure. Drug Res 1988; 38(1): 209–11.

- Finch L., Hicks P.E. Studies on the marked antihypertensive properties of indapamide (SE 1520) in rats and cats [proceedings]. Br J Pharmacol. 1976 October; 58(2): 282–283.

- Fortuno A., Muniz P., Ravassa S. et al. Torasemide inhibits angiotensin II–induced vasoconstriction and intracellular calcium iincrease in the aorta of spontaneously hypertensive rats // Hypertension.– 1999.– Vol. 34 (1).– P. 138–143.

- Friedel H., Buckley M. Torasemide. A review of its pharmacological properties and therapeutic potential. Drugs 1991;41:1:81–103.

- Friedman P.A., Roch-Ramel F. Hemodynamic and natriuretic effects of bumetanide and furosemide in the cat. J Pharmacol Exp Ther. 1977 Oct;203(1):82–91.

- Ghys A, Denef J, de Suray JM, Gerin M, Georges A, Delarge J, Willems/ Pharmacological properties of the new potent diuretic torasemide in rats and dogs. J Arzneimittel-Forschung [1985, 35(10):1520–1526]

- Hemwall EL, Dipalma JR. Cardiovascular effects of indapamide on frog hearts and open-chest cats. Arch Int Pharmacodyn Ther. 1980 Dec;248(2):

225–37. - http://www.petplace.com/drug-library/furosemide-lasix/page1.aspx

- http://www.petplace.com/drug-library/mannitol/page1.aspx

- http://www.petplace.com/drug-library/spironolactone-aldactone/page1.aspx

- Javaheri S., Wagner K.R. Bumetanide decreases canine cerebrospinal fluid production. In vivo evidence for NaCl cotransport in the central nervous system. J Clin Invest. 1993 Nov;92(5):2257–61.

- Johnston P.A., Bernard D., Perrin N., et al. Prostaglandins mediate the vasodilatatory effect of mannitol in the hypoperfused rat kidney.// J. Clin. Invest. 1981.V.68. p. 127–133.

- K. Harada, H. Izawa, A. Hirashiki, Y. Murase, H. Asano, X.W. Cheng, A. Noda,

- K. Nagata, T. Murohara, M. Yokota. ТORASEMIDE HAS BENEFICIAL EFFECTS ON MODULATION OF SYMPATHETIC NERVOUS ACTIVITY BEYOND DIURESIS.

- Klarica M, Varda R, Vukiс M, Oreskoviс D, Rados M, Bulat M. Spinal contribution to CSF pressure lowering effect of mannitol in cats. Acta Neurochir Suppl. 2005;95:407–10.

- Kult J., Hacker J., Glocke M. Comparison of efficacy and tolerance of different oral doses of torasemide and furosemide in patients with advanced chronic renal failure. Arznt-Forsch/Drug Res 1998;38:212–214.

- Madkour H., Yadallah M.M., Riveline B. et al. Indapamide is superior to thiazide in the preservation of renal function in patients with renal insufficiency and systemic hypertension. Amer J Cardiol 1996, 77 (6):23–25.

- Mourad G., Haecker W., Mion C. Dose-dependent efficacy of torasemide in comparison with furosemide and placebo in advanced renal failure. Arzneimittel-Forschung/Drug Research 1988;308:205–208.

- Muizelaar J.P., Wei E.P., Kontos H.A. Mannitol causes compensatory cerebral vasoconstriction and vasodilation in response to blood viscosity changes.// J. Neurosurg. 1986. V.63. 43–48.

- Risler T., Kramer B., Muller G. The efficacy of diuretics in acute and chronic renal failure. Focus on torasemide. Drugs 1991;41:Suppl 3:69–79.

- Shankar S.S., Brater D.C. Loop diuretics: from the Na-K-2Cl transporter to clinical use // Am.

J. Physiol. Renal. Physiol. 2003; 284: F11–21. - Silver P, Nimkoff L, Siddiqi Z, Estrada R, Sagy M. The effect of mannitol on intracranial pressure in relation to serum osmolality in a cat model of cerebral edema. Intensive Care Med. 1996 May;22(5):434–8.

- Solomon R., Werner C., Mann D., et al. Effects of saline, mannitol and furosemide to prevent acute decreases in renal function induced by radiocontrast agents.// New Engl. J. Med. 1994. V.231. 1416–1420.

- Spannbrucker N., Achhammer I., Metz P., Glocke M. Comparative study on the hypertensive efficacy of torasemide and indapamide in patients with essential hypertension // Drug Res.– 1988.– Vol. 38(1).– 190–193.

- Tanaka M, Yoshiyama Y, Kobayashi T, Tomonaga F, Kondo R, Takagi H, Ohwada T.

- Temes S.P., Lilien D.M., Chamberlain W. A direct vasoconstricting effect of mannitol on the renal artery.// Surg. Gyn. Obstet. 1975. V.141. 223–226.

- Uechi M, Matsuoka M, Kuwajima E, Kaneko T, Yamashita K, Fukushima U, Ishikawa Y. The effects of the loop diuretics furosemide and torasemide on diuresis in dogs and cats. J Vet Med Sci. 2003 Oct;65(10):1057–61.

- Vasavada N., Saha C., Agarwal R. A double-blind randomized crossover trial of two loop diuretics in chronic kidney disease. Kidney Int 2003;64:2:632–640.

- Visweswaran P., Massin E.K., Dubose T.D. Jr. Mannitol-induced renal failure.// J. Am. Soc. Nephrol. 1997. V.8. 1028–1033.

- Vormfelde S.V., Schirmer M., Hagos Y. et al. Torasemide renal clearance and genetic variation in luminal and basolateral organic anion transporters // Br. J. Clin. Pharmacol. 2006; 62: 323–35.

- Yamanaga K., Uchida T., Kido H. et al. But not frusemide, increases intracellular cAMP and cGMP content in the aorta of the renal hypertensive rat // J. Pharm. Pharmacol.– 1992 .– Vol. 44(1).– 64–65.

СВМ № 6/2012

Вам также будут интересны статьи:

Хроническая болезнь почек. Новое в рекомендациях IRIS